AIメール作成セミナー(無料)(オンライン|全日程)

新しく、90分バージョンの新規セミナーを企画しておりますのでそちらをご覧ください。

一般社団法人日本ビジネスメール協会の代表理事、平野友朗です。

私は、2005年からビジネスメールの専門家として活動しています。

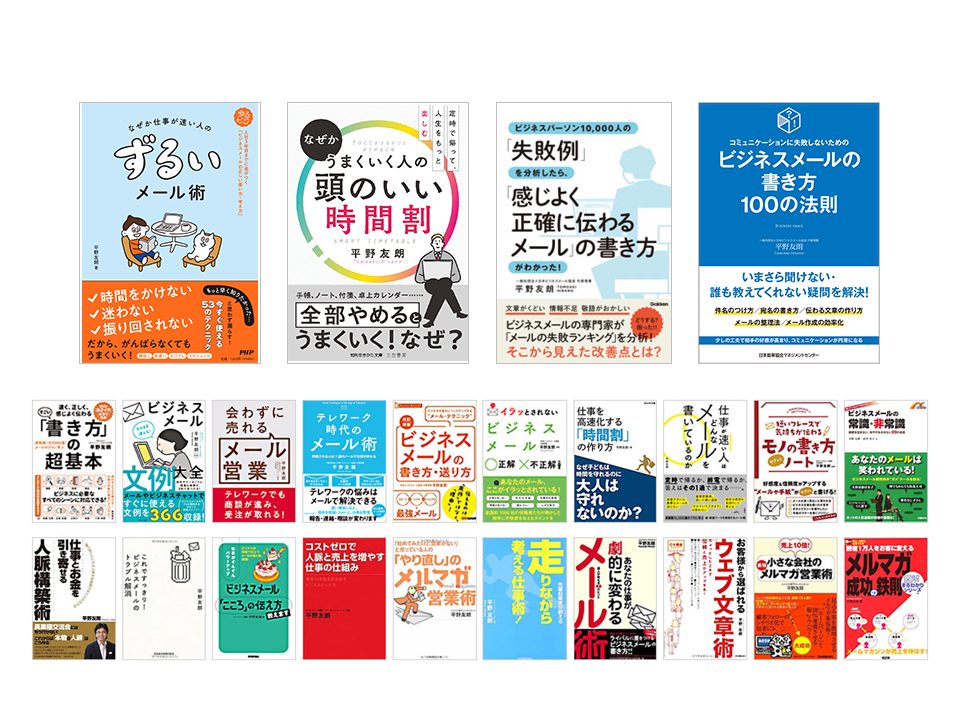

ビジネスメールに関する著作は、38冊あります。

取材やコラムなどの寄稿の実績は、延べ1500回を超えました。

「ビジネスメール」「ビジネスメールコミュニケーション」という言葉は、私が商標を取得しています。

ビジネスメールの研修やセミナーで講演したり、検定試験を実施したり、講師を育成したりしています。

ネットで検索していただくと明確だと思います。

私が代表理事を務める一般社団法人日本ビジネスメール協会が、今のビジネスメールの分野をリードしています。

さて……前置きはこのくらいにして、本題に入りましょう。

添削や推敲に時間が奪われている衝撃

今まで私自身、150万通以上のメールを送受信してきました。

はじめは、メールを1通作成するのに30分くらいかかっていました。

それだと業務効率は悪く、残業や徹夜が当たり前でした。

これを何とかしたいと思い、「1秒でも短縮するにはどうしたらいいか」を日々、考え続けています。

その結果、メールのスキルが劇的に上がりました。

今では1通につき平均1分程度で作成できます。

培ったスキルやノウハウを体系立てて学ぶプログラムを開発して、研修やセミナーで提供しています。

具体的なメソッドを本に書くことになり、上にあげたような38冊の著作にも恵まれました。

私は、困ったことがあったら、解決策を自分で考え、それをノウハウとして公開しています。

だから、常にネタも増え、時代に合わせて改善方法も変えてきました。

添削だけでも1万通くらい行ってきました。

これだけ多くのメールを添削してきた人に、会ったことがありません。

私は常に時間を意識してメールを処理しているので、かなりの時間を削減することに成功しました。

しかし、世の中を見てみると、どうでしょうか。

一般社団法人日本ビジネスメール協会の調査によると、1日のメール対応時間は、2時間22分です。

メール処理に費やす時間を、AIを使えば2~3割減らせます。

仮に2割だとして毎日約30分削減できたら、どうでしょうか。

他の業務にあてることもできるでしょう。

残業している人ならば、その残業時間を削減することも可能です。

最近、急に増えた相談が次の二つです。

AIを使ってメールを書けませんか?

AIでメールの添削ができませんか?

そう、AI関連の相談が増えました。

前者の相談は以前からときどきありましたが、後者の相談は意外でした。

聞いてみると部下が社外(外部)に送るメールは全て添削しているという人が多いのです。

1通の添削に、どのくらいの時間を割いているのでしょうか……。

添削に時間がかかっている、添削に自信がない、という声も少なくありません。

添削は、AIを使えば比較的簡単にできます。

現場で使えるAIは少ない?

ChatGPTをはじめとした多くのAIを実験的に使って、メールを作成してみました。

その技術が世の中を大きく変える、と考えたからです。

しかし、いくつ試しても、“使えるAI”には出合えませんでした。

それは、作っている人間がビジネスメールに詳しくないからです。

そのため、AIを教育する方向性が間違っているのです。

- ボキャブラリーを増やす

- 正しい日本語を使う

この二つに重きを置いたAIは使いものになりません。

実際に、ChatGPTに「依頼メールのサンプルを作ってください。」と指示して、出てきたのが以下のメールです。

件名: 【依頼】○○に関するお願い

○○株式会社

○○部 ○○様お世話になっております。○○(あなたの名前)と申します。

○○(あなたの所属や役職)をしております。この度は、○○(依頼内容の簡単な説明)についてご相談させていただきたく、メールをお送りいたしました。具体的には、○○(詳細な依頼内容や背景)をお願いできればと思っております。

もし可能であれば、○○(具体的な期日や締切)までにご対応いただけると大変助かります。ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

お手数ですが、ご検討のほどよろしくお願いいたします。

敬具

○○(あなたの名前)

○○(あなたの役職)

○○(あなたの会社名)

○○(連絡先)

このメールは、一見それっぽく見えますが、おかしな箇所がたくさんあります。

読みにくく、改行の位置は違和感があります。

最後に「敬具」と書いてありますが、使い方が間違っています。

実際に有料のシステムを使い、メールを書かせたこともあります。

「ライティング専用」とうたっているサービスも、メールの型すらできていないものばかり。

これだと「AIは使い物にならない」という結論になりそうですが、そうではありません。

AIを正しく使うためには、プロンプト(指示命令)が大切です。

そこで、今回のセミナーでは、AIを使ったメール作成の可能性から、どんなプロンプトを使うべきなのかまでを解説します。

私も試行錯誤の段階なので、今回は参加費無料(0円)で実施します。

3回開催して自分なりに手応えがつかめたら、有料セミナーにします。

2025年は、受講料3万円くらいのレギュラーのセミナーにする予定です。

今までは研修やセミナー、書籍を通じて、メールの書き方や考え方を解説してきました。

基礎を身に付けることで、メールを使う力が高まり、生産性は一気に上がります。

しかし、日々のメール対応や添削などの業務を考えると「まだまだ大変」という声がたくさん届きます。

私のミッションは「皆さんを支援することで時間を生み出してもらうこと」です。

そのために、まずは3回だけ、セミナーを無料で実施することにしました。

講師

ビジネスメールのスペシャリスト

平野友朗が解説します

平野友朗

一般社団法人日本ビジネスメール協会 代表理事

株式会社アイ・コミュニケーション 代表取締役

1974年、北海道生まれ。筑波大学人間学類で認知心理学を専攻。広告代理店勤務を経て独立。2004年、アイ・コミュニケーションを設立。2013年、一般社団法人日本ビジネスメール協会を設立。ビジネスメール教育の専門家。メールのスキル向上指導、組織のメールのルール策定、メールを活用した営業力強化、メールコミュニケーションの効率化や時間短縮による業務改善など、支援実績は多岐に渡る。これまでに研修やコンサルティングを行った組織は、官公庁から民間企業、団体や学校に至るまで5000を超える。年間150回以上の研修やセミナーでの講演、1500回以上のメディア掲載、2003年から続くメルマガ「毎日0.1%の成長」を通じて、ビジネスメール教育の普及に力を注いでいる。著書は「ずるいメール術」(PHP研究所)、「仕事が速い人はどんなメールを書いているのか」(文響社)など38冊。

出版実績

- 『なぜか仕事が速い人の ずるいメール術 入社3年目までに差がつく「ビジネスメールの正しい使い方・考え方」』(PHP研究所)

- 『ビジネスパーソン10,000人の「失敗例」を分析したら、「感じよく正確に伝わるメール」の書き方がわかった!』(Gakken)

- 『コミュニケーションに失敗しないための ビジネスメールの書き方100の法則』(日本能率協会マネジメントセンター)

- 『仕事ができる人は実践している!ビジネスメール最速時短術』(日経BP)

- 『すごい「書き方」の超基本』(徳間書店)

- 『そのまま使える! ビジネスメール文例大全』(ナツメ社)

- 『会わずに売れるメール営業』(秀和システム)

- 『テレワーク時代のメール術 評価される人は1通のメールで仕事が終わる』(WAVE出版)

- 『ビジネスを強力にバックアップする“メール・テクニック” 【改訂新版】ビジネスメールの書き方・送り方』(あさ出版)

- 『伝わるメール術 だれも教えてくれなかったビジネスメールの正しい書き方』(技術評論社)

- 『イラッとされないビジネスメール 正解 不正解』(サンクチュアリ出版)

- 『仕事を高速化する「時間割」の作り方』(プレジデント社)

- 『仕事が速い人はどんなメールを書いているのか』(文響社)

- 『カリスマ講師に学ぶ!実践ビジネスメール教室』(日経BP社)

- 『ビジネスメールの常識・非常識』(日経BP社)

講演実績

味の素、アットホーム、アデコ、穴吹興産、イッツ・コミュニケーションズ、伊藤忠商事労働組合(東京支部)、 INAX、茨城日立情報サービス労働組合、SMBCコンサルティング、エプソン販売、川崎汽船、熊本日日新聞社、グローウィル、ケイ・アイ・エス、兼六土地建物、三州食品、新東、セキスイハイム不動産、全国IBMユーザー研究会連合会、宣伝会議、中部マーケティング協会、チューリッヒ保険、TOTO、トッパン エムアンドアイ、ナック、日本電信電話ユーザ協会、日本ドナルドソン、博報堂DYメディアパートナーズ、パナソニック電工、パナソニック電工電路、広島空港ビルディング、富士通マーケティング 関越支社、みずほ総合研究所、三井住友海上火災保険、商工会議所、中小企業家同友会、ラジオ運行実務担当者連絡会、国土交通省、農林水産省、阿蘇市、理化学研究所、分子科学研究所、青山学院大学、嘉悦大学、明治大学、東海中学校・東海高等学校、他

【オンライン】セミナー概要

| イベントタイトル | AIメール作成セミナー |

|---|---|

| プログラム内容 |

AIでメールの作成は可能か AIでメールを作成するために必要なプロンプト ChatGPTではなぜメールの作成が弱いのか 有料のサービスでメールがうまく作れない理由 無料のChatGPTでここまでできる あるサービスを使えば、精度が激変! |

| 日時 |

※10分前からZoomに入室可能(名前を確認できたら入室許可) |

| 募集人数 | 各回、先着 ※人気のためZoomの契約を一時的に500名に引き上げました |

| 主催 | 一般社団法人日本ビジネスメール協会 |

| 協賛 | 株式会社アイ・コミュニケーション(運営事務局) |

| 受講料 | 11,000円→0円 決算キャンペーン!特別価格 |

| 申込期限 | 開催0分前まで ※自動返信メールで受講用のURLが届きます |

| 問い合わせ | 株式会社アイ・コミュニケーション 【電話】03-5577-3237 【メール】seminar@sc-p.jp |

受講案内

- 事前に受講環境を整えて、ご参加ください

- 講義の配信には、Web会議サービス「Zoom」を利用します

- 事前にアプリケーションのインストールをお願いします

- 当日はカメラとマイクをONにして、受講してください(カメラOFFは受講不可)

- お客さま側での通信トラブルの場合、原則講義はそのまま続けます

- 本セミナーは受講生が映らないように録画を行う予定です

よくあるご質問

どのようにオンライン受講をするのですか?

ビデオ会議システム「Zoom」を使用します。パソコン(カメラ・マイク)とインターネット環境が必要です。事務局から受講者へ参加用URLを送ります。当日は、そのリンクをクリックして、オンライン講座に参加してください。講演開始10分前から入室可能です。

視聴用のデバイスについて

オンライン受講に必要なものは「パソコン(カメラ・マイク)」「インターネット環境」です。iPadでも、カメラとマイクがONになっていれば受講可能です。スマートフォンは画面が小さいので、受講には適しません。

Zoomを使ったことがありません。オンラインセミナーに参加するのも初めてです。それでも受講できますか?

受講できます。初めてZoomを利用される場合は、事前に接続のテストをお願いします。以下のページをクリックすると、カメラとマイクのテストができます。

テキスト(配布資料)をデータでもらえますか?

資料のデータ提供は行っていません。

パソコンにカメラが付いていません。カメラ無しでも受講はできますか?

本セミナーに限り受講可能です。

マイクが使えません。マイク無しでも受講はできますか?

受講はできます。どうしてもマイクをONにできない場合は、チャットで発言してください。ただし、オンライン講座では学びを深めていただくために、講師が問いかけ、それに答ていただくといった形式を重視しています。研修効果を高めるためにも、マイクやヘッドセットを準備し、受講環境を整えての参加をお願いしています。

自宅でも受講できますか?

パソコン(カメラ・マイク)とインターネット環境があれば、受講できます。